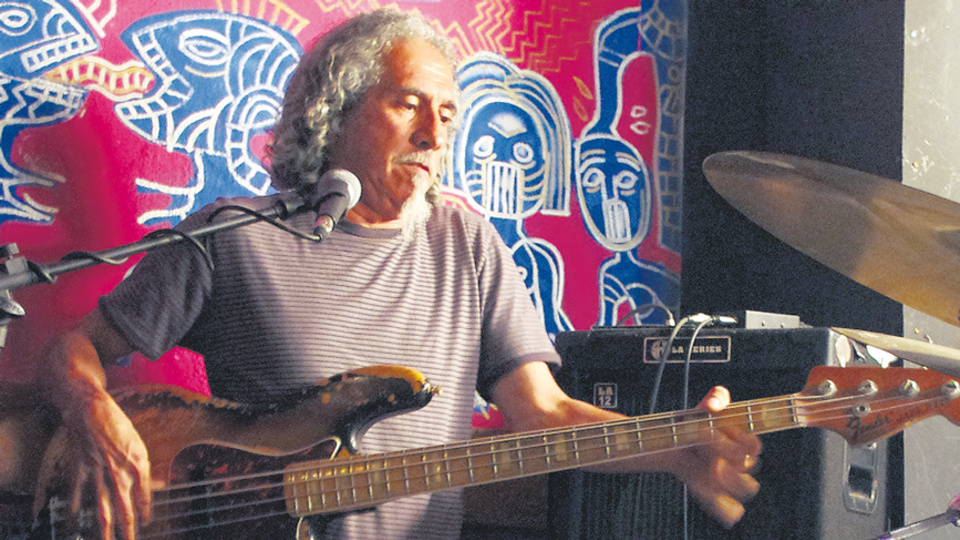

Coronado por sus bigotes y su melena blanca de ermitaño, Urbano Moraes es toda una leyenda dentro de la música uruguaya. Instalado en Villa Serrana, cerca de Minas y lejos de Montevideo, este bajista irradiado por la experiencia y una intuición de orden celeste es uno de los fundadores del candombe beat como parte del mítico grupo El Kinto, del que formaron parte Eduardo Mateo y Rubén Rada. Sus recuerdos sirven para repasar los comienzos del rock uruguayo y sus cruces con el argentino, y lo confirman como un extraño eslabón perdido, un aleph en el que coinciden Kiko Veneno y Miguel Abuelo, Luis Alberto Spinetta y Mateo, de quien confirma que era un divagante, sí, pero de un divague muy serio.

Parece un gag, pero es una verdad incontrastable: Urbano se cansó de la ciudad. Ocho años atrás visitó a un amigo en Villa Serrana, una localidad hermosa en las sierras de Minas, se enamoró del lugar y compró un terreno sobre la montaña. Desde entonces mira los pavos del monte, bebe agua de lluvia y, una vez cada tanto, baja a Minas o Montevideo para dar clases. Sin embargo, coronado por los bigotes y su melena blanca de ermitaño, Urbano Moraes ya no puede ocultar la leyenda. Es el fundador del candombe beat. El tipo que, en el medio de la película Hit, ofrece la llave hacia la historia grande de la música uruguaya. El bajista que, irradiado por la experiencia y una intuición de orden celeste, transformó su música en una esfera secreta: el único sitio sobre el planeta donde se cruzan los caminos de Eduardo Mateo, Kiko Veneno y Luis Alberto Spinetta. Más alto, solo la montaña.

“Yo nací en Pocitos”, dice, señalando la costa más onerosa de Montevideo. “Cuando era chico era un barrio, pero ahora son una serie de columnas gigantes. No perdonaron nada, ni las embajadas. Antes no había edificios. Había campitos baldíos donde íbamos a jugar al fútbol. Era otro mundo. Manolo Guardia era el compañero de una gurisa que era vecina nuestra. Federico García Vigil vivía a una cuadra. Antes de Camerata, que fue muy importante para el tango moderno, tenían un quinteto. Yo iba a hacer los mandados al almacén y, cuando pasaba por la puerta, me metía para ver el ensayo. Me quedaba hasta que mi vieja me venía a sacar del culo. Me crié viendo a todos esos músicos, los más grandes de acá”.

Para mediados de los sesenta, los Beatles habían alojado una bomba en el corazón de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos crecieron como hongos decenas de bandas formadas a imagen y semejanza de los Fab Four. Los Shakers, por supuesto, pero también Los Gatos (los uruguayos, comandados por Gaston Dino Ciarlo) y Los Malditos de Eduardo Mateo. Con dieciséis años recién cumplidos, Urbano se subió a la ola y compró su primer bajo para integrarse a The Knacks. Para octubre de 1966, ya eran el número eléctrico los Conciertos Beats: una serie de espectáculos donde confluían la bossa nova, el influjo de Boris Vian, la psicodelia y las primeras canciones de Mateo junto a Diane Denoir. “Me acuerdo cuando estábamos ensayando en la casa de uno de los guitarristas y llegaron con Revolver. Lo escuchamos y nos dio una angustia terrible, nos pusimos a llorar todos. No entendimos nada de nada. Todos los efectos, toda esa demencia. Fue un bajón increíble. Si teníamos una banda beatle, este era el final. Por supuesto lo escuchamos una segunda vez, una tercera y entonces sí: empezamos a llorar de vuelta, pero de emoción. Revolver fue una piña para despertarte”.

CONCENTRACIÓN SALADA

Ya no había nada que imitar. Como buenos maestros, los Beatles le soltaban la mano a una generación preparada para dar el siguiente paso. En el otoño de 1967 todo ese caldo de cultivo estaba fraguando en la banda estable de Orfeo Negro, una boite cerca de los Portones de Carrasco. De lunes a lunes, ese grupo comandado por Mateo comenzaba a desdibujar las fronteras de su música: bossa, shake, bolero, jazz, ritmos caribeños. Una vez que agregaron el ingrediente secreto ya eran El Kinto, al que se sumaría Rubén Rada. “Yo tomo contacto con el candombe cuando entré a El Kinto”, explica Urbano. “De chico tocaba un poco el tamboril y salía a pedir guita por el barrio porque era muy común, pero recién en aquel momento se empezó a tomar consciencia. Fue con Mateo. El Kinto fue la primera banda que puso tumbadoras arriba del escenario, aunque la incorporación del candombe era muy sutil. Mateo les explicaba lo que quería a los percusionistas y nadie lo entendía, porque él tocaba el candombe como la música hindú: con las puntas de los dedos. Era muy exigente. Una vez le erré una nota, se dio vuelta delante de todo el público, y me puteó. Se calentó mal, no le gustaba nada la desconcentración. La gente piensa que era un divagante, pero hay que entender que el divague es algo absolutamente fundamental y serio. Yo divagué desde niño y espero hacerlo hasta el día que me muera. El divague de Mateo es el más difícil de entender porque era esa libertad que tenía para hacer las cosas. No conocí a nadie que viva el presente como Mateo y eso es parte de lo que se llama divague: una concentración salada en el presente”.

Las tensiones crujieron en el núcleo del grupo. Los miembros de El Kinto vivían al día pero Urbano, más joven y aplicado, proponía un upgrade general. Llegado un punto se hartó y aprovechó una invitación de Los Walkers para mudarse a Buenos Aires, donde pudo conocer fugazmente las mieles del éxito y asistir en persona a los comienzos del rock argentino. “Fui a ver a Manal a La Cueva”, recuerda. “No estaba acostumbrado a esa intensidad del volumen, entonces los miraba como si fueran una banda americana o inglesa. Con El Kinto tocábamos chiquito y apretado porque nuestro sonido era una mierda pero también porque nos gustaba. Manal era otro palo, nada que ver con nosotros, pero estaba bárbaro... Igual lo primero que nos rompió la cabeza fue Almendra. Con Mateo escuchamos el primer disco de Almendra y piramos. Mil años después Spinetta vino a tocar a Montevideo y fuimos a verlo. Hay una imagen que me quedó para siempre. En un momento se iluminó todo el escenario de verde menta pero la cara de Spinetta quedó con luz natural. El tipo estaba cantando y, en un momento, nos miramos con Mateo: estábamos los dos llorando”.

Con el cambio de década, el camino de Urbano se volvió errante. Un llamado providencial de Mateo lo devolvió al Uruguay para actuar con El Kinto en las últimas Musicasiones: aquellos shows poético-musicales en el Teatro El Galpón, big bang de todo lo que vendría después. Allí, durante un bache escénico, Mateo lo empujó literalmente a interpretar una balada al piano de su propia autoría. El aplauso cerrado y la inminente disolución del grupo le permitieron vislumbrar un camino nuevo. Armó su primera banda como solista (con Luis Sosa y Pato Rovés) y, entre ION en Buenos Aires y los estudios Sondor en Montevideo, grabó una serie de músicas que fueron a parar al fondo del cajón. No eran años sencillos. Para el 23 de junio de 1973 Urbano era un muchacho recién casado con las valijas en la puerta de su casa: un golpe de estado abría el compás de una larguísima dictadura.

DÓNDE FUERON A PARAR

Urbano se instaló en Buenos Aires en un momento efervescente del rock argentino, pero no alcanzó a tocar una sola nota. Acompañado por su mujer, sobrevivió en pensiones de mala muerte comiendo hamburguesas con puré instantáneo. “Tuve dos laburos: un año hice serigrafía y otro año estuve pintando animalitos de madera en la fábrica de Mario, el marido de la hermana de Miguel Abuelo: Norma Peralta. Una divina. Todo era muy angustiante.

Éramos unos guachos y en las pensiones nos trataban mal. Nos robaron y tuve que juntar la guita tres veces para irme a España”.

Desembarcó en Madrid con la muerte de Franco en el horizonte y una punta que se disolvió en cinco minutos. Después de medio año prácticamente en la calle, esperando la hora de cierre de los almacenes para agenciarse algo que comer, comenzó a trabajar como guitarrista de Norma Peralta y pudo agregar un puñado de arroz al plato. “También me encontré con Miguel Abuelo, creo que en Madrid”, recuerda. “Estaba con su mujer y Gato Azul, el hijito. Lo vi allá en situaciones difíciles, raras, eran momentos jodidos”.

El abrazo de Horacio Icasto, el arreglador y pianista argentino, le permitió recuperar la confianza, integrarse como músico en un circo y recorrer las plazas de toros de todo el país. Con ese trabajo pudo pagar el pasaje para su mujer y, unos meses después, ya cargaba a su primer hijo en un avión rumbo a Cádiz. “Esa fue una época alucinante, amo Andalucía”, dice. “Toqué en la primera banda de Kiko Veneno con Raimundo Amador. Yo le decía a Kiko que era el Mateo andaluz. Ahí empecé a conocer a gitanos, a Loli y Manuel, a los Montoya. Después me fui a vivir en comunidad con Imán Califato Independiente, la banda con la que hacíamos una especie de rock sinfónico andaluz. Era como si fuera Yes haciendo bulerías. Ta, la música hindú es un huevo, pero la bulería es el compás más raro de Iberoamérica. Es marciano, pero tenía que tocar arriba de eso. Y toqué”.

Como Zitarrosa, Jaime o los Fattoruso, Urbano regresó al paisito con la apertura democrática y se re-incorporó al circuito. Compuso música para teatro, tocó con distintos ensambles y amasó las canciones de su primer disco solista. Vamos a mirarnos más de frente, editado en 1991, reunió una constelación irrepetible: Mateo, Osvaldo Fattoruso, Mariana Ingold, Ruben Rada, Beto Satragni, Pippo Spera, Lobo Núñez y hasta un jovencísimo Martín Buscaglia. “Urbano es Miles Davis”, dice Buscaglia. “Todo lo que Miles Davis significa para los músicos, equivalentemente, Urbano significa para la inmensa mayoría de los músicos uruguayos. Es una presencia, un compromiso implacable con la música: la encarnación de la exigencia de la libertad. Por suerte, se ha encargado de esparcir ese magisterio natural. A lo largo de tantos años ha tocado con muchos músicos jóvenes que ahora están encumbrados. Cuando recién arrancaban y estaban copados con un género o una onda determinada, Urbano los llamaba para armar unos combos y mostrarles la ganzúa que abre las puertas hacia las infinitas dimensiones de la música”.

Su discografía de los noventa es reveladora y parece una auténtica carrera: el sello Perro Andaluz rescató grabaciones de los setenta y los ochenta en Caminar Detrás (1992), luego editó las canciones de He nacido frente al mar (1994) y Urbano se ocupó de sacar Desde todos los sueños (1998) a través de Ayuí. Su ritmo, sin embargo, obedecía a su propia respiración. Aunque jamás dejó de tocar, tuvieron que pasar doce años para que volviera al ruedo con Vuela más alto (2010).

“Siento que no he hecho casi nada”, dice. “Mi último disco tiene más de diez años... ¡es un desastre! Estoy más viejo, me divago y no me enfoco. Igual estoy contento porque cada una de mis músicas es un pedazo de mi vida. Significa algo para mí. Nunca fabriqué un tema: cada tema es una historia. Ahora tengo un disco trancado desde hace años... algún día saldrá. Me voy a armar el estudio en un lugar más alto del que estoy: tiene una vista que te cagás. Quiero curtir más naturaleza, ya no puedo estar todo el tiempo entre paredes y gente. Es una necesidad de salir de tanto barullo y torpeza. En la ciudad estás un poco como si fueras ciego. Te estás chocando con las cosas todo el tiempo... Hasta con las ideas”.

fuente pagina 12 Por Martín E. Graziano.